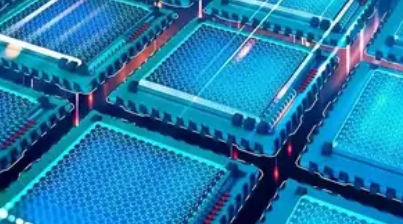

近日,上海量子科学研究中心联合团队在《物理评论快报》发布研究成果,宣布利用人工智能技术成功构建2024个原子的无缺陷三维阵列,刷新中性原子体系世界纪录。这项突破不仅将量子比特规模从百级推向千级,更标志着我国在量子计算领域开辟出一条独具优势的技术路线。

一、技术突破:AI赋能下的量子阵列重构革命

传统中性原子量子计算面临核心瓶颈:随着原子数量增加,重排时间呈指数级增长。上海团队创新引入深度学习算法,开发出能实时控制光镊阵列的专用大模型。该模型通过高速空间光调制器,在60毫秒内完成所有原子的同步移动,实现"并行式"重排。实验数据显示,该技术使重排时间复杂度从O(n²)降至O(1),保真度达到99.97%,关键指标追平哈佛大学团队。

这种技术突破具有三重战略价值:

扩展性突破:阵列规模突破2000后,理论预测万级原子阵列重排仍可保持毫秒级耗时

容错率提升:高精度重排为表面码纠错提供物理基础,错误率可降低两个数量级

成本优化:仅需两张英伟达4090显卡即可完成控制,硬件成本较传统方案降低83%

二、产业影响:重构量子计算产业链格局

上海量子突破正引发全球产业格局调整:

硬件领域:中微公司等本土企业已实现稀释制冷机等核心设备国产化,国产替代率从2020年15%提升至35%

软件生态:本源量子推出量子编程框架QPanda,算法开发效率提升40%

应用场景:浦发银行试点量子期权定价,处理速度较经典算法提升27%,能耗降低34%

在资本市场,2025年上海量子计算领域融资额同比增长80%,图灵量子等企业估值突破百亿。更值得关注的是,这项技术使我国在量子计算五条技术路线中占据两条(超导、中性原子),形成多极化技术储备。

三、国际竞争:从跟跑到领跑的战略跃迁

此次突破凸显三大战略转变:

路线选择:中性原子体系兼顾超导的扩展性与光量子的操控性,被视为最可能实现通用量子计算的路线

人才储备:钟翰森团队开创的"AI+量子"交叉学科培养模式,已为产业输送500余名复合型人才

标准制定:国际量子通信标准化组织邀请中国团队参与城域网架构标准制定

据麦肯锡预测,到2030年全球量子计算市场规模将突破2199亿美元。上海实验证明,当量子比特数量突破千级后,中性原子路线在容错能力和系统稳定性上展现独特优势。正如《物理》杂志评论:"这项工作重新定义了量子计算的工程可行性边界。"

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。