2025年秋季新学期,北京市1400余所中小学迎来历史性变化——人工智能通识课正式纳入必修体系,183万学生将系统学习AI基础知识。这场教育升级,正在重塑国内基础教育的DNA。

课程升级:从概念到实践的认知跃迁

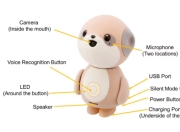

根据北京市教委发布的《人工智能教育地方课程纲要》,课程分为四大模块:小学阶段通过智能音箱、扫地机器人等实物,培养“技术感知力”;初中阶段开设Python编程、机器学习基础课,强化“系统认知力”;高中则聚焦大模型应用、AI辩论,锻造“创新实践力”。

在北京中关村三小永新分校,新落成的AI实验室里,五年级学生正在用千帆平台训练校园安全监测模型。“我们的系统能识别30种危险行为,准确率达91%。”学生组长李明轩的展示,印证了“做中学”理念的成效。

生态重构:产教融合的北京样本

课程落地背后是庞大的资源网络:百度智能云开放200个教育专有算力节点,支持学生训练轻量化模型;商汤科技提供“元萝卜”下棋机器人,用于博弈论教学;海淀区教委更与12家科技企业共建“AI教育创新工场”,开发出300个跨学科项目案例。

“这不是简单的技术培训,而是思维方式的升级。”北京四中道元校区校长王铮观察到,学过AI课程的学生在解决实际问题时,更倾向用数据驱动决策,这种能力在物理、化学等学科实验中表现尤为突出。

未来挑战:在技术狂飙中守护教育本质

当AI渗透进基础教育,争议也随之而来。部分家长担忧“算法偏见”会影响孩子价值观,教师则面临“知识更新速度跟不上技术迭代”的困境。对此,北京市教委推出“AI教师赋能计划”,计划三年内培训10万名具备AI素养的师资。

“我们要培养的是驾驭技术的人,而非被技术驾驭的人。”教育部基础教育司相关负责人强调,课程特别设置“AI与社会”模块,引导学生思考技术边界——在海淀区某中学的辩论赛上,“自动驾驶汽车应优先保护乘客还是行人”的议题,引发学生对技术人文价值的深度思考。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。